Sono davvero rari i casi in cui una fotografia, totalmente personale, espressiva, frammentaria - qualcuno direbbe pure concettuale - riesce a coglierci in fallo, portandoci dentro l'universo di un autore dalla spiccata e perversa personalità.

Il perché di tutto ciò è descritto dentro quelle poche regole che la materia fotografica ci "impone" di seguire, per arrivare efficacemente al pubblico. Dicesi fotografia: «un racconto od interpretazione del mondo che tenta di farsi capire senza mediazioni esterne, un simulacro della realtà che arriva subito al dunque».

L'ho inventata sul momento, lo ammetto - mi prendo quindi tutta la licenza poetica di questo azzardo intellettuale - ma tanto basta per far arrivare un concetto banalissimo: se la tua fotografia ruota solo intorno a te stesso, finirai per capirla solo tu, e di conseguenza farà più fatica ad essere compresa dal pubblico.

Di tale convinzione lo era pure Takuma Nakahira, un simpaticissimo giapponese che ha stravolto, a fine carriera, il suo modo di raccontare il mondo - dal caotico al sintetico - nel vano tentativo di rifuggire da quell'irresolutezza che impregnava le sue precedenti fotografie e le rendeva, a parer suo, impenetrabili.

Impenetrabili si, ma non per questo meno funzionali al loro scopo.

Takuma è infatti una di quelle rarità che ti citavo in apertura. Un narratore del contemporaneo che pur avendo inseguito agli esordi la "cattiva stella" della rappresentazione dell'irrappresentabile, è riuscito a rubare le attenzioni, mettendo dentro le sue inquadrature un malessere comune: quello di un Giappone allo sbaraglio, un luogo, ormai, dai valori alterati a causa della guerra.

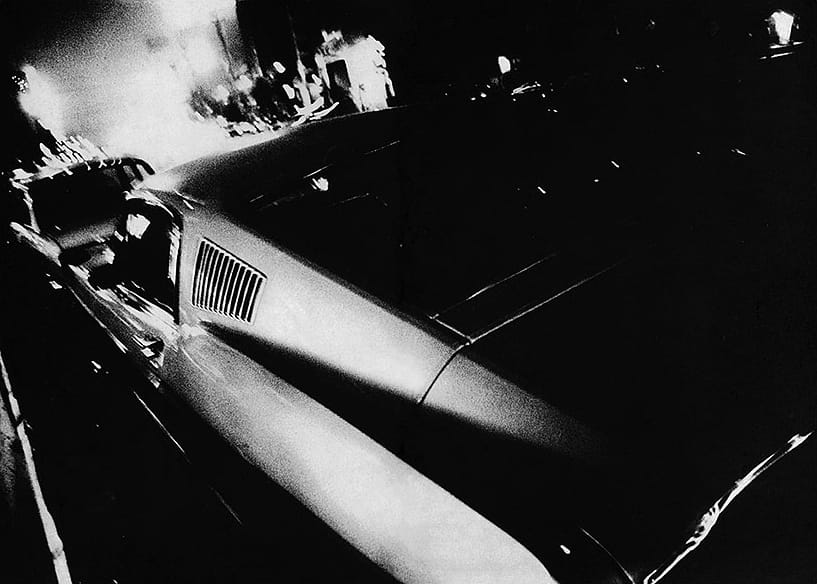

For a Language to Come (1970), progetto di apertura del primo numero della rivista di Provoke, e poi lavoro stampato successivamente in tiratura limitata, è la sua raccolta fotografica di questo sforzo autodistruttivo e provocatorio.

In For a Language to Come, Takuma Nakahira raccoglie le sue più struggenti immagini di strada realizzate tra gli anni ’60 e ’70. Profondamente oniriche e tediose, queste fotografie raccontano di un uomo perennemente alla ricerca di se stesso, di un posto nel mondo che lo possa accogliere e comprendere del tutto.

Sono anni particolari per il Giappone. L'influenza estera ne sta plagiando gli usi e i costumi ad una velocità che stranisce e rende incolumi. A subire maggiormente questo processo sono i giovani, appena entrati nel mondo del lavoro e della politica. Takuma fa parte di questi e non ci sta a vedere il suo paese perdere le proprie qualità a favore di altro. Registra così con la macchina fotografica il diluvio di informazioni e novità proveniente dall'occidente - America soprattutto - e il ruolo che i media stavano iniziando ad assumere nella quotidianità delle persone.

Come fu per il collega Shomei Tomatsu, autore di Chewing Gum and Chocolate, Takuma tenta di trovare, tramite la fotografia, una spiegazione al problema. Al contrario dei colleghi, interessati ad inseguire la concretezza dei fatti, scava dentro se stesso, proiettando nelle immagini quelle sensazioni, malesseri e timori che buona parte della gioventù dell'epoca provava, ma che teneva stretta al guinzaglio.

Quello che racconta in For a Language to Come non è altro che una dimensione catastrofica, dove il bianco e nero fortemente contrastato, unito al mosso che attornia i soggetti delle immagini, trasmette lucidamente il caos interiore che alberga, inquieto, nel suo animo: un caos in cui gli oggetti, i luoghi e i volti delle persone care smarriscono i loro connotati, diventando poltiglia di sali d'argento.

Takuma riveste qui il ruolo di un moderno Stalker, un personaggio uscito dalla filmografia di Tarkovskij pronto a guidarci, senza remore, nei meandri dei resti di quello che rimane. O almeno ci prova. Anche lui, in quello che sembra essere l'epilogo dell'esistenza sul pianeta, fa fatica a muoversi, zoppica, si rende pesante.

Per capirlo, basta guardare l'irresolutezza che ricopre ogni sua immagine. Prive di qualsiasi appiglio alla realtà. Sporche, mal inquadrate. Irriconoscibili in alcuni tratti. Claustrofobicamente costrette dentro un contenitore - quello fotografico - in cui l'oscurità cattura tutta la luce, esibendosi al massimo della sua potenza e costruendo per noi un immaginario a metà tra il sogno e l'incubo.

Anche quando un volto umano, luminoso, potrebbe ristabilire il controllo sulle cose, si dissolve in una nuvola pruriginosa ed inconsistente, rimanendo un ricordo sbiadito di qualcosa che non c'è più. Solo la natura, in certi frangenti, si mostra fieramente a fuoco, come se fosse l'unica cosa a tener fede ai propri ideali.

Tempo e spazio, se già questo non fosse sufficiente, si mischiano, ritrasformando la nostra percezione della quotidianità (siamo di giorno? di notte?) e gettandoci in uno sconforto tale da credere che questa, più che un illusione appena uscita dalla mente di un pazzo, sia il futuro che ci aspetta. Una bomba atomica appena esplosa.

Takuma Nakahira fa qualcosa che all'epoca sembra incredibile. Usa la fotocamera come catalizzatore delle proprie emozioni (cattive, lugubri, inopportune) e le schiaffa in faccia all'osservatore, fregandosene di rendersi intelligibile o lontanamente bello agli occhi del pubblico contemporaneo.

A lui importa arrivare lì, dove conta, facendo il più grande fracasso possibile.

Le sue fotografie non saranno immediate, eppure guardandole difficilmente si rimane indifferenti. Decontestualizzate dal loro periodo storico di appartenenza, riescono comunque ad entrarci dentro, a comunicare lucidamente il malessere e l'inquietudine dell'autore al momento della realizzazione dello scatto.

Il lavoro è talmente forte da sottolineare, arditamente, come il linguaggio concettuale, se trasportato da giuste intenzioni, possa ribaltare le opinioni altrui, diventando, pur nella sua aleatorietà, documento più vivido di tanti altri.

E qui si apre un quesito, destinato a cambiare, negli anni a venire, il modo di concepire la materia fotografica per il fotografo giapponese:

Dove inizia il documento e finisce la dimensione personale?

Una domanda che Takuma si è portato dentro per anni, arrivando addirittura ad odiare tutte le sue produzioni giovanili perché venate, a suo parere, di un gusto e uno stile «fin troppo espressivo e personale». La fotografia, dice lo stesso fotografo in alcune recenti interviste: «non dovrebbe fare altro che mostrare oggettivamente il mondo così com'è, senza manipolarne forme e colori».

Un bel cambio di paradigma, che però non scalfisce minimamente un For a Language to Come e il messaggio che tenta di raccontare al pubblico. Una lettera d'amore per l'arte come attività liberatoria - e liberatrice - e un chiaro segnale verso l'umanità tutta e i suoi ben più che dichiarati deliri da conquistatrice.

Takuma avrà pur cambiato idea, ma la sua prima opera rimane ancora oggi più vivida che mai.

"For a language to come" (1970) © Takuma Nakahira

Chi è Takuma Nakahira?

Takuma Nakahira è un fotografo giapponese. È tra i soci fondatori della storica rivista Provoke. Il suo stile è caratterizzato da un bianco e nero accecante e l'uso del mosso come forma espressiva. Tra gli altri suoi lavori ricordiamo La Nuit (1969) e Circulation: Date, Place, Events (1971).

Fonti utilizzate:

- Takuma Nakahira - For A Language to Come (iackstudio.jp)

- For a Language to Come by Takuma Nakahira (5b4.blogspot.com)

- Provoke: Between Protest and Performance (artblart.com)

- How Takuma Nakahira’s “Circulation” Breathed Life into Photography (aperture.com)

Cambiamo le prospettive 🔻

La cultura fotografica cambia la prospettiva sul mondo; e se sei qui a leggerne su queste pagine digitali è perché, in fondo, lo hai capito pure tu. Continuiamo allora insieme a rendere la materia fruibile a tutti senza abbassarci alle bieche logiche di mercato. Sostieni la nostra visione.

Dona o Abbonati al Blog